Von der Zeitfrage zur Klassenfrage

Wer über Zeit bestimmt, bestimmt über Leben. Im Betrieb wird über Zeit entschieden – oder gar nicht. Wer dort verankert ist, gestaltet Gesellschaft. Gewerkschaftliche Arbeit ist der Schlüssel – denn sozialer Fortschritt wird erkämpft.

Die Frage nach der Arbeitszeit ist so alt wie die Lohnarbeit selbst – und aktueller denn je. Arbeitgeberverbände rufen nach mehr „Flexibilität“, angeblich, um Produktion und Dienstleistungen an globale Märkte und digitale Arbeitsformen anzupassen. Gewerkschaften und Beschäftigte kämpfen dagegen um Gesundheitsschutz, planbare Lebenszeit und eine gerechte Verteilung von Arbeit.

Arbeitszeit ist keine bloße ökonomische Größe, sondern eine soziale und politische: Sie entscheidet, wie Menschen leben, sich erholen, Sorgearbeit leisten oder sich gesellschaftlich engagieren können. Für Die Linke stellt sich hier die Grundfrage sozialistischer Politik: Wie kann Zeitgerechtigkeit erkämpft werden – im Parlament, aber vor allem im Betrieb?

Denn hinter der Zeitfrage steht eine Klassenfrage: Wer entscheidet darüber, wie wir künftig leben und arbeiten? Will Die Linke in der Arbeitswelt handlungsfähig sein, muss sie genau dort ansetzen – als Teil der Klasse, die um ihre Zukunft kämpft, aber mit dem Anspruch, diese Auseinandersetzungen mitzugestalten: organisierend, verbindend, strategisch. Die Arbeit in und mit den Gewerkschaften ist dafür zentral – denn sozialer Fortschritt wird nicht gewährt, er wird erkämpft.

Zeit ist Macht

Der Druck auf das Arbeitszeitgesetz war nie größer. Arbeitgeber fordern längere Arbeitstage, kürzere Ruhezeiten und ständige Verfügbarkeit – verpackt in Schlagworte wie „Modernisierung“ oder „Selbstbestimmung“. Doch selbst ihre Studien zeigen: Das Problem liegt nicht in den Schutzgesetzen, sondern in fehlender Mitbestimmung, zu wenig Personal und mangelhafter öffentlicher Infrastruktur – etwa bei Kinderbetreuung oder Pflege.

In einer Zeit wachsender Belastung braucht es keine weitere Deregulierung, sondern stärkeren Schutz. Die Antwort der Gewerkschaften ist klar: kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Nur so wird technischer Fortschritt zu sozialem Fortschritt. Arbeitszeitpolitik ist Gesundheits-, Gerechtigkeits- und Klassenpolitik. Denn am Ende steht die entscheidende Frage: Wem gehört die Zeit – den Unternehmen oder den Menschen?

Angriff auf den Acht-Stunden-Tag

Die Bundesregierung plant, die tägliche Arbeitszeit aufzuweichen und Zwölf-Stunden-Tage zu ermöglichen. Der jüngste Sozialpartnerdialog des Bundesarbeitsministeriums zeigte: Die Fronten sind verhärtet. Während Arbeitgeber längere Arbeitszeiten verlangen, machten DGB und Gewerkschaften unmissverständlich klar: Der Schutz der Beschäftigten ist nicht verhandelbar. Das Arbeitszeitgesetz funktioniert, weil es schützt.

Eine Lockerung würde vor allem jene treffen, die ohnehin am wenigsten abgesichert sind – Menschen ohne Tarifvertrag, in prekären Jobs oder im Schichtdienst.

Zeitgerechtigkeit statt Profitlogik

Die Linke steht an der Seite der Beschäftigten. Sie fordert eine gerechte Neuverteilung der Zeit – weg von Überlastung und Dauerstress, hin zu Selbstbestimmung und Lebensqualität. Konkret heißt das: schrittweise Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich, gesetzlich garantierte Zeitsouveränität und das Ende permanenter Erreichbarkeit.

Produktivitätszuwächse durch Digitalisierung und KI müssen in kürzere Arbeitszeiten übersetzt werden, nicht in höhere Profite für wenige. Arbeitszeitverkürzung ist Mittel gegen Arbeitslosigkeit, Überlastung und Burnout – und schafft Raum für Bildung, Familie, Engagement und Muße. Damit ist sie auch eine Frage von Gesundheit, Gleichstellung und Demokratie.

Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein. Echte Zeitsouveränität bedeutet, mitzubestimmen, wann, wo und wie man arbeitet – im Rahmen gesicherter Rechte. Das braucht stabile Tarifverträge, verlässliche Dienstpläne und klare Grenzen der Erreichbarkeit. Es geht um demokratische Kontrolle über die eigene Lebenszeit.

Wo Betriebsräte und Gewerkschaften stark sind, werden Arbeitszeiten human gestaltet und Gesundheitsschutz ernst genommen. Wo sie fehlen, gilt das Diktat des Arbeitgebers. Beschäftigte müssen bei Schichtplänen, Dienstzeiten und Erreichbarkeitsregeln mitentscheiden können. Nur gemeinsam lässt sich Zeit zurückerobern – als Ausdruck von Fortschritt und Emanzipation.

Wer die Welt verändern will, muss sie zuerst im Betrieb verstehen. Denn dort entscheidet sich, ob Zeitgerechtigkeit und Mitbestimmung Wirklichkeit werden – oder ob die Profitlogik weiter regiert.

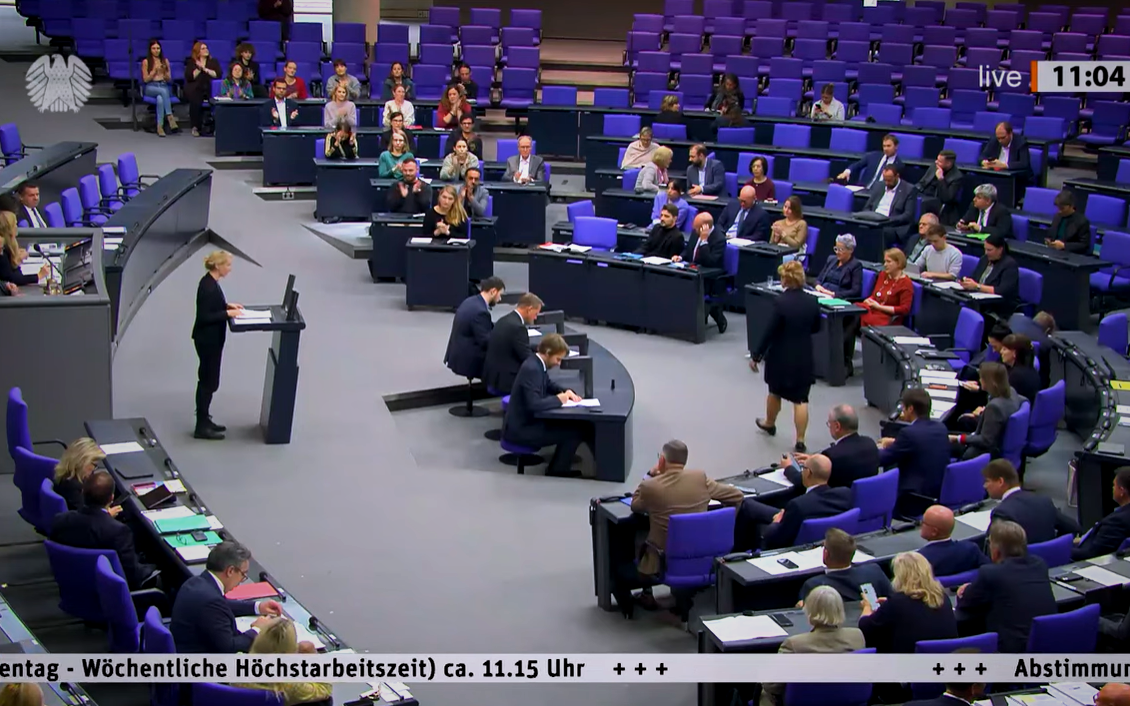

Der Angriff auf den Acht-Stunden-Tag zeigt: Eine Partei wie Die Linke, die konsequent an der Seite der Beschäftigten steht, wird gebraucht. Im Bundestag verteidigt sie das Arbeitszeitgesetz als Schutzgesetz – und macht klar, dass sie auch parlamentarisch Schutzpatronin der Rechte von anhängig Beschäftigten ist: Die Wochenhöchstarbeitszeit muss runter und der Acht-Stunden-Tag ist Untergrenze, keine Verhandlungsmasse.

Linke Politik gehört an den Arbeitsplatz

Doch politische Verteidigung allein reicht nicht. Die Auseinandersetzung um Zeit wird im Betrieb entschieden – oder gar nicht.

Während die Bundesregierung unbeirrt an ihrer Politik der „Zeitenwende“ festhält und zur Durchsetzung von Aufrüstung und Militarisierung auf Angst und Spaltung setzt, braucht es wachsende Solidarität und kollektive Gegenwehr. Beides entsteht nicht von selbst. Hier liegt eine zentrale Aufgabe der Partei Die Linke.

Auf ihrem letzten Parteitag hat sie in beschlossen, die Welt der Arbeit in den Mittelpunkt zu rücken. Entscheidend ist nun, daraus eine konkrete Strategie zu machen. Solidarität mit Streikenden ist selbstverständlich – aber sie reicht längst nicht aus. In einer Zeit, in der Protest kriminalisiert, soziale Sicherheit abgebaut und Massenentlassungen alltäglich werden, muss linke Politik über Ankündigungen, Soli-Fotos und digitale Klickzahlen hinausgehen. Sonst geraten ausgerechnet jene unter die Räder, für deren Interessen Die Linke sich stark machen will.

Solidarität braucht Struktur

Wie entsteht kollektive Gegenwehr und wie kann Die Linke sie stärken? Dazu muss sie den Protest in die Betriebe und Gewerkschaften tragen, als Teil der Klasse selbst. Viele ihrer Mitglieder tun das längst: als Gewerkschaftssekretär*innen, Betriebsräte oder Vertrauensleute. Ihnen eine politische Heimat zu bieten, die Organisierung, Widerstand und linke Betriebsarbeit stärkt, ist zentral – und längst überfällig.

Die BAG Betrieb & Gewerkschaft hatte bereits 2019 eine Debatte über einen gewerkschaftspolitischen Strukturaufbau in der Partei angeregt. In engem Austausch mit europäischen Schwesterparteien, besonders der belgischen PTB, wurde diese Arbeit stetig weiterentwickelt. Sie spiegelt sich in unzähligen Beiträgen wider, die Bundessprecher*innen der BAG über Jahre in linken Zeitschriften, Debattenforen oder Magazinen publiziert haben.

Die PTB zeigte, wie es gehen kann: Sie baute mit der wereld van de arbeid („Welt der Arbeit“) in ihrer Parteizentrale eine eigene Abteilung mit mehreren Hauptamtlichen für ihre Gewerkschaftspolitik und deren Koordination auf – und wurde so handlungsfähig in der Klasse. Die Linke hingegen blieb oft unverbindlich. Zu sehr dominierten innerparteiliche Auseinandersetzungen, strategische Klärungen blieben aus. Wer etwas sagte, war wichtiger als das, was gesagt wurde. So geriet der Fokus auf die Arbeitswelt ins Hintertreffen, was zum größten Defizit der Partei wurde.

Heute zeigt sich: Die Linke hat Konzepte für Haustürgespräche, aber keine für Gespräche im Betrieb. Sie weiß, in welchen Stadtteilen sie aktiv ist, aber kaum, in welchen Gewerkschaften und auf welcher Ebene ihre Mitglieder dort Verantwortung tragen. Sie spricht von linken Betriebsgruppen – weiß aber oft nicht, wer ihre eigenen Betriebsräte und Vertrauensleute sind.

Das belgische Beispiel zeigt: Eine linke Partei muss in Gewerkschaften nicht nur präsent, sondern verankert sein – das ist der entscheidende Unterschied, um gesellschaftlich wirksam zu werden. Die belgischen Generalstreiks dieses Jahr gegen Sozialabbau und Aufrüstung trugen die Handschrift der PTB – gemeinsam mit den Beschäftigten und den eigenen Kadern in den Gewerkschaftsapparaten. Die Linke in Deutschland muss diesen Weg nun praktisch gehen. Die neue Parteiführung hat die Chance, diesen Kurs zu verankern. Denn die Angriffe auf soziale Rechte werden vor dem Hintergrund der vorangetriebenen Militarisierung härter als je zuvor.

Auferstanden aus Ruinen

Die Partei befindet sich im Wandel. Noch vor einem Jahr totgesagt, feierte sie mit der vorgezogenen Bundestagswahl ihr Comeback. Die Linke wächst, ist wieder sichtbar und hat einen Programmprozess angestoßen. Entscheidend ist nun, dass der Parteivorstand den Leitantrag zur Orientierung auf die Arbeitswelt nicht nur umsetzt, sondern auch strukturell absichert. Ein wichtiger Schritt zu einer professionellen und strategischen Partei wäre, ihre Ausrichtung nicht länger dem Zufall oder Engagement Einzelner zu überlassen – wie die belgische PTB zeigt, die ihre Arbeit systematisch und klassenorientiert organisiert hat.

Zum 1. Mai erklärte Ines Schwerdtner in der WELT DER ARBEIT, „warum Gewerkschaften zentral für unsere Arbeit als sozialistische Partei sind“ und wie Die Linke ihre Mitglieder darauf vorbereiten will, ihren Arbeitsplatz als Ort der politischen Auseinandersetzung wahrzunehmen. Die Herausforderung wird sein, auch Mitglieder einzubinden, die mitten im Arbeitsleben stehen und so wenig Zeit für klassische Parteiarbeit haben – deren Erfahrung jedoch für diesen Prozess dringend gebraucht wird.

Ob der neue Kurs trägt, wird sich an zwei Punkten zeigen:

Erstens daran, ob der Parteivorstand den Leitantrag zur Arbeitswelt ernst nimmt und die Gewerkschaftsarbeit endlich strukturell absichert – gemeinsam mit der BAG Betrieb & Gewerkschaft, die diesen Kurs seit Jahren vorbereitet. Zweitens daran, ob Die Linke ihre frühere Strategieunfähigkeit überwindet und Beiträge aus der Mitgliedschaft als Teil eines gemeinsamen Lernprozesses begreift.

Die neue Parteiführung hat mit „revolutionärer Freundlichkeit“ und dem Motto „Niemals allein, immer gemeinsam“ einen neuen Ton gesetzt – und damit gezeigt, dass Veränderung möglich ist. Wenn das mehr sein soll als ein Slogan, bedeutet das: zuhören, vernetzen, gemeinsam handeln. Die neuen Mitglieder abzuholen und die langjährigen nicht zu vernachlässigen. Alle, die heute an Bord sind, sind Die Linke.

Eine Partei, die in der Arbeitswelt wirksam sein will, muss aber auch in den eigenen Reihen erfahren, was sie einfordert: Solidarität, Verlässlichkeit und gemeinsame Zeit für das, was zählt. So kann aus innerer Erneuerung auch äußere Stärke wachsen – und aus gemeinsamer Zeit im politischen Alltag der Mut, die Verhältnisse zu verändern.

Denn Zeit ist ein soziales Gut, kein Privileg.

Mehr von Jan auf unserer Seite

Artikel wurde am 21. Jan. 2026 gedruckt. Die aktuelle Version gibt es unter https://betriebundgewerkschaft.de/arbeit/2025/11/von-der-zeitfrage-zur-klassenfrage/.