Frankreich bebt: Proteste gegen Sozialabbau weiten sich aus

Überall in Europa finanzieren die Regierungen ihre rücksichtslose Militarisierung durch Kürzungen im Sozialbereich. In Frankreich mobilisiert eine breite Front der Gewerkschaften Hunderttausende auf die Straße. Ist eine europäische Protestbewegung möglich? Von Armin Duttine.

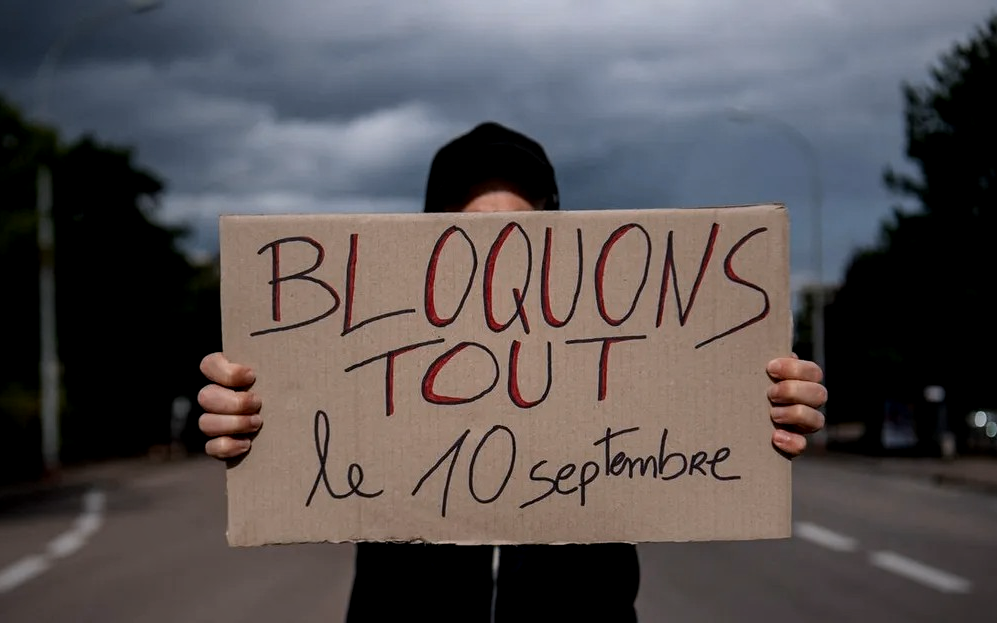

In bisher zwei Wellen nimmt der Protest gegen die unsoziale Politik in Frankreich wieder Fahrt auf. In den letzten Jahren hatten zahlreiche Proteste gegen die Arbeitsmarkt- und Rentenreform stattgefunden, in der Spitze mit nach Gewerkschaftsangaben 3,5 Millionen Protestierenden gegen die Rentenreform am 7. März 2023. In diesem Jahr fanden bisher zwei landesweite Aktionstage statt, der erste am 10. September unter der Losung Bloquons tout! (Wir blockieren alles!), der zweite am 18. September unter dem Motto Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit! (Schluss mit den Opfern für die Arbeitswelt!). Neben Demonstrationen und Blockaden fanden zahlreiche Streiks statt, insbesondere am 2. Aktionstag. Den Aktionstagen voraus ging am 8. September die krachende Niederlage der französischen Regierung bei der Vertrauensabstimmung in der Französischen Nationalversammlung, so dass die Regierung mit einem neuen vom Staatspräsidenten Macron benannten Premierminister seitdem nur noch geschäftsführend im Amt ist.

Stärker als in Deutschland entstehen in Frankreich Streiks von unten und werden vor Ort auf so genannten Generalversammlungen beschlossen, an denen auch nicht gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte teilnehmen. Insgesamt liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Frankreich im europäischen Vergleich mit rund 10% im unteren Bereich, wobei es einen höheren Organisationsgrad im öffentlichen Dienst gibt. Anders als in Deutschland gibt es in Frankreich ein individuelles Streikrecht jeder/s Beschäftigten und dies auch für politische Streikziele. Ebenfalls im Unterschied zu Deutschland gibt es in Frankreich kein Einheitsgewerkschaftssystem wie den DGB mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften, sondern zahlreiche, z.T. politisch unterschiedlich orientierte Gewerkschaftsorganisationen. Die links orientierten Gewerkschaften CGT – zweitgrößter Gewerkschaftsbund und größte Gewerkschaft im öffentlichen Dienst -, Solidaires und FSU (v.a. Bildungsbereich), z.T. zusammen mit der CGT-FO, bilden dabei oftmals Aktionseinheiten, wie dies besonders bei den Protesten gegen die Verschlechterungen bei Arbeitsrecht und Rente in den letzten Jahren deutlich geworden ist. Zum Teil gelingt es auch – wie am diesjährigen 2. Aktionstag -, die moderateren Gewerkschaften CFDT – offiziell der größte Gewerkschaftsverband -, UNSA, die Führungskräftegewerkschaft CFE-CGC und die christlich orientierte CFTC für gemeinsame Aktionen und Streiks zu gewinnen.

Der erste Aktionstag nahm den damals eher aus dem anarchistischen Spektrum stammenden Blockierungsaufruf aus dem Jahr 2016 gegen die Arbeitsrechtsreform noch unter dem sozialistischen Präsidenten Hollande auf und wurde insbesondere aus den sozialen Medien heraus organisiert, dem sich schnell insbesondere die links orientierte Bewegung „La France Insoumise“ (LFI, Unbeugsames Frankreich) anschloss. Von unten entstand vor Ort ebenfalls eine zunehmende Unterstützung durch zahlreiche Streik- und Protestaufrufe betrieblicher oder lokaler Gewerkschaftsformationen, insbesondere von Seiten der Gewerkschaften CGT und Solidaires sowie der CGT-FO. Vereinzelt riefen auch ganze Branchengewerkschaften wie die CGT-Gewerkschaften für die Bereiche Gesundheit und Soziale Arbeit, kommunale Dienste und Chemie zu den Aktionen auf. Wurden beide Aktionstage im Vorfeld oftmals noch im Gegensatz diskutiert, so orientierte insbesondere die CGT mit ihrem Dachverband und zahlreichen CGT-Branchengewerkschaften auf beide Aktionstage.

Dem ersten Aktionstag am Mittwoch, den 10. September, folgten bis zu 250.000 Menschen. Demonstrationen und Aktionen fanden im ganzen Land - auch in kleineren Orten - statt, dabei stärker im politisch mehr links orientierten Westen des Landes. Streiks fanden z.B. im Pariser Nahverkehr oder in der Instandhaltung bei der französischen Staatsbahn SNCF wie auch im Bildungswesen statt, aufgerufen hatten dazu insbesondere die Gewerkschaften CGT und Solidaires. Da an einem Mittwoch aufgrund des fehlenden Schulunterrichts insbesondere an den Nachmittagen ein größerer Teil der Beschäftigten nicht arbeitet, wurde an den Protesten auch individuell teilgenommen. Neben Gewerkschafter*innen waren besonders aktiv Anhänger*innen von La France Insoumise, Autonome (u.a. mit einer Kundgebung vor der CGT-Gewerkschaftszentrale), ehemalige Gelbwesten-Aktivist:innen sowie Studierende und Schüler:innenInsgesamt waren es eher junge Leute, die sich beteiligten, vor allem mit Schul- und Hochschulblockaden. Blockadeaktionen wurden zumeist schnell durch die 80.000 Polizist:innen und Gendarme – Letztere Teil des Militärs – aufgelöst.

Am 2. Aktions- und Streiktag am Donnerstag, den 18.09. nahmen vor allem zahlreiche Gewerkschafter*innen teil. Die Beteiligung lag nach Angaben der Gewerkschaften bei rund einer Millionen Menschen, also rund doppelt so hoch wie am 1. Aktionstag. Für diesen Tag hatten Ende August die Dachverbände CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU und Solidaires aufgerufen und deckten damit außer einzelnen Branchen- oder Berufsgewerkschaften praktisch das gesamte gewerkschaftliche Spektrum ab. Sie demonstrierten zusammen mit zahlreichen Schüler*innen und Studierenden. Diese hatten zahlreiche Bildungseinrichtungen blockiert. Auch das Lehrpersonal beteiligte sich mit Streiks, nach Angaben der teilnehmenden Bildungsgewerkschaften in der FSU ein Drittel in der Grundstufe und rund 45% in der Mittel- und Oberstufe. Im südfranzösischen Toulon beteiligten sich auch zahlreiche Gewerkschafter*innen an einer Protestkundgebung für die Freilassung von zwei Schüler*innen, die bei der Blockade ihrer Schule von der Polizei festgenommen wurden. Verbunden wurde oftmals der Protest mit Forderungen gegen den Krieg in Gaza auch mit palästinensischen Fahnen bzw. allgemein mit dem Thema Krieg und Frieden. So wurde die Demonstration in Grenoble angeführt mit dem Slogan Contre la casse sociale, pour la paix, l’égalité et la justice! (Gegen Sozialabbau, für Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit!). Besonders große Demonstrationen fanden in Paris sowie im Süden und Westen des Landes statt.

Der erste Aktionstag nahm insgesamt die geplante Austeritäts- und Haushaltskürzungspolitik von 44 Milliarden Euro durch das Kabinett Bayrou ins Visier. Die einzelnen teilnehmenden Organisationen und Beteiligten konkretisierten diese Forderungen in Bezug auf die öffentliche Daseinsvorsorge, höhere Löhne und Renten, Steuergerechtigkeit und ökologische Transformation. Der für den 2. Aktionstag formulierte Gewerkschaftsaufruf von Ende August lehnte zahlreiche geplante Maßnahmen der französischen Regierung ab: Streichung von zwei Feiertagen, Kürzungen und personelle Ausdünnungen im öffentlichen Dienst, weitere Verschärfungen des Arbeitsrechts, eine weitere Reform der Arbeitslosenversicherung, das Einfrieren der Sozialleistungen und der Gehälter der Staats- und Vertragsbediensteten, die Entkopplung der Renten von der Inflation, die Verdopplung der Selbstbeteiligung bei Arztkosten, die Infragestellung der fünften Woche bezahlten Urlaubs und kritisierte die zahlreichen Steuersenkungen für Reiche und die 211 Milliarden Euro an öffentlichen Beihilfen, die die größten Unternehmen erhalten haben. Entsprechend wurden Forderungen nach ausreichenden Haushaltsmitteln der öffentlichen Daseinsvorsorge, zur Bekämpfung der Prekarität, Investitionen in einen gerechten ökologischen Wandel und die Reindustrialisierung, Maßnahmen gegen Entlassungen, Steuergerechtigkeit insbesondere durch die Besteuerung großer Vermögen und sehr hoher Einkommen, die Verknüpfung von Unternehmensbeihilfen mit und die Abschaffung der Rente mit 64 Jahren - vor der Rentenreform lag das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren - aufgestellt. Dem Aufruf vorgeschaltet war eine von allen genannten Gewerkschaften lancierte Petition, die bis Ende August rund 350.000 Unterschriften erreichen konnte.

Es stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht. Die große Gewerkschaftskooperation hat am 19. September in einer gemeinsamen Erklärung dem neuen Premierminister Lecornu bis zum 24. September Zeit gegeben, auf die gewerkschaftlichen Forderungen zu reagieren. Für den Fall einer Nichtreaktion kündigten sie an, sehr schnell über weitere Streik- und Protestaktionen zu entscheiden. Eine Fortsetzung derselben ist hoch wahrscheinlich. Die CGT möchte eine möglichst breite Gewerkschaftsbewegung, die moderatere CFDT muss ihre Strategie des primären Verhandelns überdenken, da die herrschende Politik ihre Vorschläge – z.B. zur teilweisen Zurücknahme der Rentenreform – notorisch ignoriert hat.

Waren bisher die beiden Aktionstage auf einen Tag beschränkt, so stellt sich nun auch die Frage, ob die Streiks und Proteste nicht nur an einem Aktionstag, sondern länger bzw. häufiger stattfinden könnten. Es wird in den Betrieben bereits über so genannte „grèves reconductibles“ (unbefristete Streiks) diskutiert. Die sture und einseitige Haltung der Regierung und des Präsidenten hat zu großer Verärgerung der Bevölkerung geführt. Zwei Drittel bis drei Viertel sind mit dieser Politik unzufrieden, knapp zwei Drittel fordern den Rücktritt des Präsidenten, dessen Amtszeit regulär noch bis zum Frühjahr 2027 läuft. LFI hat in den Mittelpunkt seiner Kampagne den Rücktritt bzw. die Absetzung des Präsidenten Macron und entsprechende Neuwahlen des Präsidenten und Parlaments gesetzt. Macron lehnt einen Rücktritt bzw. vorgezogene Wahlen, auch allein des Parlaments, ab. Die so genannte „Nouveau Front Populaire“ (Neue Volksfront) aus dem Bündnis von LFI, Sozialistischer Partei, Kommunistischer Partei und Grünen, die anlässlich der letzten vorgezogenen Parlamentswahlen im Juni 2024 gegründet wurde, ist zu diesen Fragen gespalten. Die Sozialistische Partei und die Kommunistische Partei haben Signale ausgesandt, dass sie bereit sein könnten, in eine Regierung einzutreten. Die Gewerkschaften orientieren auf konkrete politische Fortschritte und halten sich bezüglich von Rücktritts- und Neuwahlforderungen zurück. Auf den Straßen waren diese Forderungen jedoch breit zu sehen.

Eine unklare Rolle spielt der rechtsradikale Rassemblement National (RN), der den Rücktritt von Macron und vorgezogene Neuwahlen fordert. Unklar ist, ob er sich an einem von LFI angekündigten Misstrauensantrag gegen den neuen Premierminister beteiligen könnte. Eine zu Anfang befürchtete breite Beteiligung des rechtsradikalen Spektrums an den Protesten ist bisher ausgeblieben. In Umfragen erscheint der RN aber zumeist weiterhin auf dem ersten Platz.

In Deutschland sind die Streiks in Frankreich bereits auf Aufmerksamkeit gestoßen. In einer Presseerklärung vom 17. September erklärte sich der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke solidarisch mit den Worten „Der Kampf der französischen Gewerkschaften ist auch unser Kampf: für soziale Gerechtigkeit, für den Schutz und den Ausbau des Sozialstaates, für gute Arbeit und für Würde im Alter.“

Da in vielen europäischen Ländern wie auch in Deutschland insbesondere auch im Zuge der Kriegsvorbereitung ähnlich scharfe Sozialkürzungen und der Abbau von Beschäftigtenrechten vorbereitet werden, stellt sich die Frage, ob der Protest in Frankreich der Beginn eines europaweiten Protests werden könnte. Wichtige Termine zur Verbreiterung der Protestbewegung sind die internationale Friedenskonferenz auch mit gewerkschaftlicher Beteiligung am 4. und 5. Oktober 2025 in Paris sowie der für den 16. Februar 2026 geplante Aktionstag des Europäischen Gewerkschaftsbunds EGB.

Zum Thema:

Artikel wurde am 18. Feb. 2026 gedruckt. Die aktuelle Version gibt es unter https://betriebundgewerkschaft.de/blog/2025/09/frankreich-bebt-proteste-gegen-sozialabbau-weiten-sich-aus/.